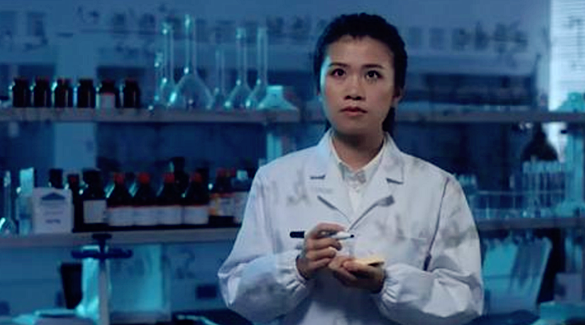

对话时间:2020年4月24日

对话人物:王琇琨

对话简介:王琇琨在联合国研讨会完成4分钟英文演讲后,第一时间接受了齐鲁网·闪电新闻的专访。在这次面对面交流中,王琇琨讲述了她和同学们如何在100多天里、志愿为641个医务家庭的青少年子女提供16万个小时在线家教和心理疏导服务的故事。

-

主持人:你也是利用了联合国网络大会这样一个时机,把你的故事告诉了全世界的青年朋友们。你觉得,像这样一个大会,你参与之后,你个人会有怎样的收获呢?

王琇琨:我觉得第一个收获是学习到世界上很多青年的一种态度,他们对于战胜疫情的这样一种心理上的解决方法;另一个我觉得,这个形式真的特别好,这种合作的形式。我希望未来能够有更多的机会在国际上去展现我们中国青年的一种力量,发出我们的声音,去多多分享这样的经验。

其实在会议筹办过程中我就了解到,很多国家的青年对咱们中国“战疫”的一些措施或者举措不太了解,甚至不太理解的态度都可能会有。

这也是因为中国青年在世界上发声还是比较少,就是不太能够让世界上的人去了解到我们到底是做了些什么,我们达到了什么样的成就。以后如果有机会,我希望有更多的中国青年能够在这样的世界舞台上去发出我们自己的声音,让大家都认识到我们中国青年是什么样子的。

-

主持人:我特别想知道,4月9号你接到了这样一个通知,开始准备演讲稿,到4月15号,这6天的时间,听说你是改了11稿,是吗? 你主要是改哪些方面,为什么要改,你想传达什么呢?

王琇琨:我一开始先介绍了一下咱们国家的一些情况,然后也想简单地把咱们中国的一些好的“战疫”经验分享给全世界的青年们。接下来就谈了一下自己在“战疫”期间遇到的一些比较接地气的心理问题,也是每个人都有可能会遇到的。然后谈到了解决办法,第一个就是我的志愿服务。我觉得这方面的内容也是整个会议中比较特殊的,因为其他国家的青年大部分说的是疫情期间的心理状况,可能比较少谈到自己做的服务类的工作,而我就谈了一下我的服务(工作)。

-

主持人:当时我注意到特使在你分享完自己的故事之后,又向你追问了一个问题,当时他追问的是一个什么样的问题,你又是如何回答的呢?

王琇琨:后面追问的就是我的两个关键词。我回答她一个是我的“信念”,一个是我的“合作”,这两个关键词。信念,也就是想要传达给全世界的青年,怎么才能去战胜疫情。我想说我们青年也需要合作起来,其实这样的会议也是一个很好的合作办法。只有合作起来,我们才能共同战胜疫情。

-

主持人:你主要是采取了一种什么样的方式来从事志愿服务活动的?为什么会组织这样一场行动呢?

王琇琨:当时武汉大学从疫情一开始的时候就召集了疫情防控青年突击队,主要工作其实是对接一些医院,去给他们进行捐款捐物的工作。我也是首先加入了这样的工作之中。后来在联系中南医院的一个医生的时候,当时他的一句话就引起了我们注意,他说:“如果我孩子在家,也像武汉大学的孩子一样,让人放心就好了。”当时本着的原则是满足一线医护人员的一切需求,让他们能够安心“战疫”,做好他们的支撑者。所以就抓住这个需求,开始跟曾经做过志愿服务的一些学生干部们一起,组成了一个5个人的核心小组。

-

主持人:你们当时的小组有几个人?

王琇琨:我们当时小组是只有5个人,在11号的时候发出对全校同学的招募通知。基本上一天半、两天的时间,我们建立的三个QQ群就全部爆满了,而且是达到了1500人左右的志愿者数量。

-

主持人:当时是不是感觉还挺惊讶,基本上只花了48小时。

王琇琨:对,其实很惊讶,因为当时我们觉得可能不会有那么多志愿者报名,可能有几百人,但是没想到大家都特别地积极,这一下1500人就加进来了。

-

主持人:我觉得工作量其实非常大,你看你们5个人,48小时有1500多的志愿者就已经涌进来了,你们接下来的工作怎么办呢?

王琇琨:我们接下来是将志愿者的信息跟我们收集到的家庭信息进行匹配。其实匹配过程可以说是到目前为止最繁杂、最复杂的一个工作了。

-

主持人:你们具体怎么匹配呢?

王琇琨:我们通过使用线上文档,5个人分别分工。然后当时这边有2万多条志愿者的个人信息,包括他们的基本信息,以及他们的高考地和高考的一些擅长科目。每个人的信息可能就有十几条,所以这些人加起来有2万多条信息。 家庭那边当时第一批是有100多个家庭,信息也包括很多家庭的基本信息,以及对教师的需求、上课时间的需求,还有对上课效果的需求。这些我们都要收集过来,也是一个家庭十几条信息。我们当时是纯人工在匹配,那天晚上可能一直工作到了凌晨五六点,然后把两三万条信息全部都手动人工匹配出来。其实我们当时有想过,能不能写个程序,把它用平台自动匹配。但是后来想了想,在匹配过程中有很多需要去主观判断的内容。有些家庭需要有过志愿经验的学生,我们就需要找一些有过志愿服务经验或者有过家教经验的人。很多都需要自己去看,然后自己去摸索,这样人为的手段更为精准,在对话上也能更亲切,更自然一些。因为可能要去直接接触那些家庭,直接接触志愿者。

-

主持人:你刚才说到你们纯手工这样匹配,用了多久时间,把所有人的信息全部梳理完毕,匹配成功呢?

王琇琨:大概从晚上十点左右到凌晨五六点,可能8个小时左右,把所有信息都匹配好。然后接着第二天所有志愿者和家庭就开始对接,进行第一堂授课。

-

主持人:可以说你们的志愿工作刚开始是为了帮助这些一线的医务工作者,辅导他们孩子的学习。但是在你们真正接触了之后,发现其实不仅仅是学习这一个方面,应该说是包括更广泛的内容。

王琇琨:对,更多的是一种陪伴。对于没有办法给到太专业辅导的孩子,我们想要的就是能给越多的陪伴越好,然后给他们带去一些生活的乐趣或者生活的积极面,让他们也感受一下在网络上跟别人一起聊天,或者是跟别人一起。我们有一个同读一本书的活动,大家一起互相讨论自己的内心想法,其实都对他们心理问题的改进、解决心理问题有很好的效果。

-

主持人:在这样一个超长的假期当中,你有没有做过统计,你们总共帮助了多少个孩子?

王琇琨:我们目前这100多天是有1378个志愿者,对接了641个来自武汉市各医院,以及援助湖北医疗队的医务人员家庭的孩子。

-

主持人:现在我们的志愿活动还在继续吗?

王琇琨:还在进行当中,我们的原则是只要有需求,我们就一直服务下去。

-

主持人:你怎么看这一次志愿服务活动给你带来的一些改变?

王琇琨:在这个过程中真的学习到了很多这些一线医护人员的精神。以前很难去了解这些医务人员的工作状态,真正跟他们接触的时候才发现他们的辛苦真的是常人想象不到的。你去接触那些孩子,听他们讲自己爸爸妈妈的故事,有的时候真的有很想落泪的那种感觉,特别感动。正是他们让我们坚定了这种信念,这种战胜疫情的信念,这也是我学到的,在面临困难的时候坚定信念是一个最根本的态度。只有坚定了信念,你可能才会为改变面临的问题和困难行动起来。

-

主持人:我记得你在4月16号的时候发朋友圈说了一句:只是尽了自己的一点绵薄之力。

王琇琨:对,我是觉得在这样一个情况下,毕竟它对全人类来说都是一个困难。只有每个人付出自己的一点点微小的力量,然后咱们所有人的力量才能汇聚成一条大河,一片大海,才能真正将所有人的力量汇聚在一起,才能去战胜疫情。我做了我这一点,有这样一点的贡献,其实千千万万的志愿者做了更多的贡献。我们所有人都加在一起,才能够战胜疫情。

她的战“疫”

疫情期间,王琇琨和同学发起“与逆行者同行、为奉献者奉献”志愿服务行动,为战疫一线医务人员的孩子提供在线辅导、心理帮助和陪伴。100多天完成16个万小时的志愿服务。

她的分享

王琇琨分享了两个关键词。

困境是暂时的,只要坚信一切都会过去,人们就能保持冷静与坚强。

@姚无虑:这才是中国青年应有的模样。

@寻梦着85434 :舞青春之姿,唱时代赞歌

@做你的季荷:山东姑娘好样的!!

@嗦一口小甜茶·:优秀的中国青年代表!

@微风聊聊:年轻人的样子,中国人的精神。

@华子敬言:传递中国好声音。

@JackLee_lee:老一辈要感到欣慰,新一代真的很棒!中国必胜!

@DemiandU:加油!中国的未来在你们身上

@种炎阳:这就是中国青年!是扛起未来的人!

@老九:当惊世界殊!

@waya:中国后浪推前浪,一代更比一代强。

@像风一样的男人不流泪:向你们致敬!

@不以物喜小天使:青年有力量,国家有希望。

他们是千万中国青年中的普通一员,身处世界的各个角落,却以自己的方式为中国发声。他们的故事同样鼓舞人心。

快递小哥汪勇:被联合国选为“全球青年抗疫榜样”

在疫情最严重的时候,他接送武汉金银潭医院职工上下班,带领其他志愿者保障金银潭医院职工就餐、出行等问题,搭建起一条医护人员的后勤保障线。

物理天才沈亦晨:“2018中国AI英雄风云榜”年度人物

他从光学计算的独特角度切入群雄逐鹿的 AI 芯片战场,有望将现有人工智能芯片的计算能力提升1000倍,同时将能耗降低至百分之一。

90后学者刘明侦:突破国内现有传统太阳能电池瓶颈

她24岁博士毕业,28岁成为我国电子科技大学材料与能源学院副院长。她是登上《Nature》最年轻的中国女学者,并开创了全球钙钛矿太阳电池研究的新方向。

徐熙雅:与法国音乐人共同谱写抗疫歌曲

她与法国音乐人共同谱写的抗疫歌曲Délivré(中文名为《居家抗疫歌》),鼓励中法两国人民共克时艰,充满了积极乐观的生命情怀,得到了诸多法国媒体的关注。

青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量,国家的希望在青年,民族的未来在青年。青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。【详细】